ボラ協を知る

About Us

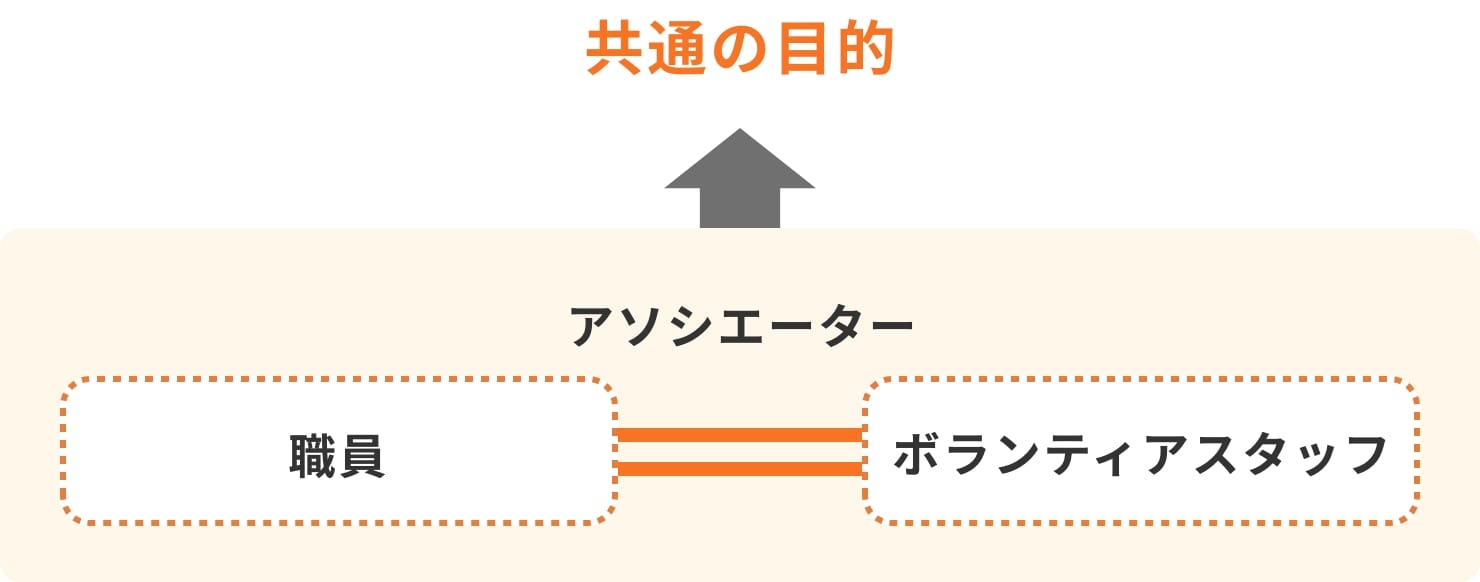

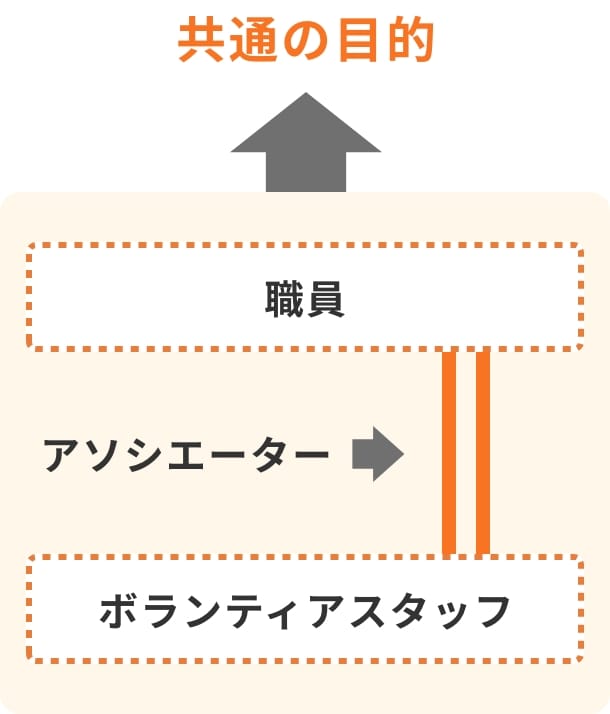

ボラ協の「参加システム」とは

ボラ協では、市民が主体的に事業運営や協会運営全般に関わることを重視し、

企画、運営、評価など、あらゆる場面にアソシエーター

(ボランティアスタッフと職員)が参加しています。

この仕組みのことを「参加システム」と呼んでいます。

ボランティアスタッフと職員は、

役割の違いはありますが共通の目的を目指す対等な存在です。

参加システムの意義

-

1

問題解決を目指す市民(ボランティアも職員も)が協会事業にアソシエーターとして参加・協働することによって、われわれの協会を支える一員として、協会の組織や財政を支え、協会事業を推進すること

-

2

参加・協働を通して、開かれた協会として活力性、創造性、さらに民主主義の実践として意義をそこに見つけること

-

3

協会事業に一人のボランティアとして、一人の人間として加わり、ともに創造するプロセスを共有することによって、受益者の立場に立ち、同一感をもたらすこと

-

4

今後、経済的な問題等で事務局員の減少が起こっても、社会課題の解決に向け主体的に動く訓練を積んだアソシエーターの手で、滞りなく事業の推進ができるような状況や環境を日常的に創り出すこと

-

5

参加・協働を通して、アソシエーターの自己実現や、教育的、学習的課題に応えること

委員会・チーム一覧

-

常任運営委員会

理事会より日常の事業運営や経営管理に関する意思決定を委任された決議機関です。

-

企業市民活動推進センター運営委員会

良き「企業市民」活動の拡大を目指し、企業とNPOセクターとの協働を促進するためのさまざまな事業を通じ、企業の社会価値を高める取り組みをサポートしています。

-

法人コミュニケーションチーム

協会の大きな財源である団体賛助会員・非営利会員とのコミュニケーション窓口として、各会員との関係維持・拡大を実行しています。

-

ボランティア・NPO推進センター運営委員会

ボランティア・NPO事業の骨格と方向性の検討、CANVAS谷町の運営と展開など、各事業がよりスムーズに展開できるようにPDCAの推進をしています。

-

ボランティアコーディネーション部会

ボランティア・NPO推進センター運営委員会のテーマ別部会。協会のボランティアコーディネーション事業全般の戦略検討や、事業の進捗管理、評価などを行っています。

-

ボランティアスタイルチーム

「ボランティアスタイル」は、週末の新しい過ごし方として、“3時間でできるボランティア活動”を多彩なメニューで提案するプロジェクトです。

-

『ウォロ』編集委員会

市民活動総合情報誌「ウォロ」の編集・発行。定例編集委員会や特集チーム会議などで誌面内容や取材対象、執筆者(内部・外部)等を決めています。

-

『ウォロ』発送チーム

市民活動総合情報誌「ウォロ」の発送作業を支えています。

-

キャンバス・ニュース編集委員会

協会会員誌「CANVAS NEWS」の編集・執筆・執筆依頼等を行っています。隔月で発行しており、「ウォロ」発送にあわせて、会員のみなさんへお届けしています。

-

ボランティア・市民活動ライブラリー運営チーム

これまでの市民活動の歴史的資料を集めて散逸を防ぐとともに、現代の市民活動を記録していき、市民活動の研究基盤となることを目指しています。

-

ボランタリズム研究所

日本の市民活動あるいはボランティア活動を支える原理や理念のさらなる追求と、それらの実践的プログラムの開発など理論的科学的な研究を目指します。

-

“裁判員ACT”裁判への市民参加を進める会

市民が自分の問題として司法について考え、様々な問題解決に取り組む社会をめざしています。そのために、市民目線で裁判員制度を考え、司法への関心を深めるとともに、司法に市民の力を活かせるような場づくりを行っています。

-

CANVAS谷町のデザインチーム「たにまちっく」

魅力ある「CANVAS谷町」の実現に向けた空間コーディネート、各種設備・ツールの作成とメンテナンス、情報発信などそれぞれのメンバーの「アイディア」と「得意」をいかした活動をしています。

-

「CANVASよるがく」チーム

ボランティア・NPOをもう一歩深く知りたい方を対象に、金曜日の”夜”にCANVAS谷町に”寄る”、学びの場を企画・運営しています。

-

アソシエーター活性化委員会

協会全体のアソシエーターを活性化するために、アソシエーター研修やアソシエーター歓送迎会など交流会を実施しています。

-

災害支援委員会

災害に迅速に対応するため、平時から協会の災害支援方針の検討、協会内の体制作り・人材育成・BCP整備、外部の多様な主体とのネットワーク作りを進めています。

-

スグに動く災害ボランティアチーム「SUG」

災害現場でボランティアリーダーとして活動できる人、災害現場の動きを理解した上で後方支援できる人を増やすことを目指しています。平時は研修や訓練に参加し、災害発生時には支援活動に ”すぐ” に動きます。

寄付・寄贈する

寄付・寄贈する 寄付する

寄付する 会員になる

会員になる